漫画アプリ『少年ジャンプ+』で連載中の話題作『怪獣8号』。

魅力的なキャラクターやスピーディーな展開で人気を集めていますが、一部では「エヴァンゲリオン」や「進撃の巨人」などの名作と“似ている”との声も上がっており、「パクリでは?」という疑惑がたびたび話題になっています。

果たしてその指摘は的を射たものなのか、それとも名作からの正当なオマージュなのか――。

この記事では、『怪獣8号』がパクリだと言われる理由と、実際の作品との共通点・相違点、さらには作者の姿勢や作品が持つ独自性に至るまで、徹底的に検証していきます。

- 『怪獣8号』が「エヴァンゲリオン」「進撃の巨人」などと比較される理由と共通点・違い

- 「パクリ疑惑」が浮上した背景と作者・松本直也氏の発言内容

- 類似作品との構造的・テーマ的な比較を通じて見える『怪獣8号』の独自性

- 現代の少年漫画に共通する“今の王道”とは何か、『怪獣8号』がそれをどう描いているか

\怪獣8号のコミックを読む!/

・初回ログイン時70%OFFクーポン(6回まで使用可能、1回最大500円)がもらえる!

・PayPayポイントが最大30%還元される!

・無料作品が18,000冊以上!

・先行・オリジナル作品が豊富!

・お得なキャンペーンやクーポン配布が多い!

\初回ログインで70%OFFクーポン!/

作品数100万冊以上!

\最強コスパでアニメを見る!/

- 月額550円でアニメ見放題!

- アニメ作品数業界最大級(6,000作品)!

- 2週間の無料体験!

- DMMサービス内の特典多数!

- 倍速再生、OP・ED自動スキップなど機能多数!

\2週間の無料登録で550ポイント!/

アニメ取扱い数6,000作品!

怪獣8号がパクリと言われる作品の類似点と相違点を検証!

- 進撃の巨人との共通点と違い:巨大な敵と主人公の変身

- エヴァンゲリオンとの共通点と違い:怪獣の出現が使徒の襲来に似ている

- チェンソーマンとの共通点と違い:異能の力を得た主人公

- 寄生獣との共通点と違い:敵に寄生され強くなる主人公

- 呪術廻戦との共通点と違い:敵を体に取り込み強くなる主人公

進撃の巨人との共通点と違い:巨大な敵と主人公の変身

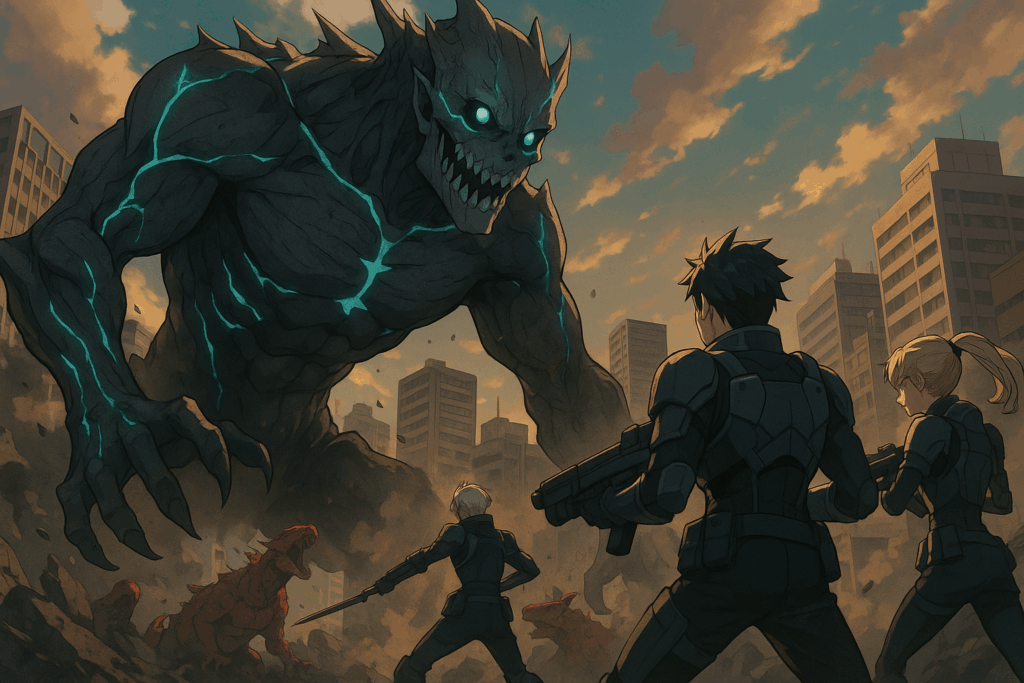

怪獣8号が「進撃の巨人」と似ていると言われるのは、主人公が人間でありながら怪物に変身できる設定や、人類の敵が巨大な存在であるという世界観のためです。

進撃の巨人では、巨人と呼ばれる脅威が壁内人類を脅かし、主人公エレンが巨人化能力を持つという設定が核心を担っています。

一方で、怪獣8号のカフカもまた、怪獣になれるという異能力を持ちつつ、防衛隊として怪獣と戦います。

ただし、世界観や敵の描き方においては大きな違いがあります。進撃の巨人は閉塞感と絶望感を軸に展開し、政治や民族問題などリアルな社会テーマを含みます。

怪獣8号は、より王道バトル漫画の文脈で描かれており、明確な悪(怪獣)とそれに立ち向かうヒーローたちの成長を中心にしています。

このように設定の骨子に共通点はあるものの、物語のテーマ性や描写の方向性が異なるため、単純なパクリとは言えないでしょう。

エヴァンゲリオンとの共通点と違い:怪獣の出現が使徒の襲来に似ている

怪獣8号がエヴァンゲリオンに似ていると指摘される主な理由は、主に三つあります。

怪獣と使徒の設定が似ている

まず第一に、「怪獣の脅威に立ち向かう」という作品全体の構造が、エヴァンゲリオンの「使徒の襲来」によく似ているという点が挙げられます。

エヴァでは突如現れる使徒に対して、主人公たちが巨大ロボット「エヴァ」に乗り込み、地球を守る戦いを繰り広げます。

これに対し、『怪獣8号』でも、怪獣が突如現れて人類を襲い、主人公たちが日本防衛隊の一員としてその脅威に立ち向かうという構造が描かれています。

この「突発的な怪獣災害に人類が対応する」という基本構造が両作品の共通点として挙げられます。

作者がエヴァンゲリオンのファン

第二に、作者・松本直也氏自身がエヴァンゲリオンの熱心なファンであることも影響していると考えられます。

実際に彼は過去のインタビューなどで、エヴァンゲリオンや庵野秀明監督の影響を強く受けたと語っています。

さらにアニメ版『怪獣8号』の怪獣デザインを担当しているのが、エヴァ新劇場版やシン・ゴジラを手掛けたスタジオカラーであることも、両作品のビジュアルに共通点を感じさせる要因になっています。

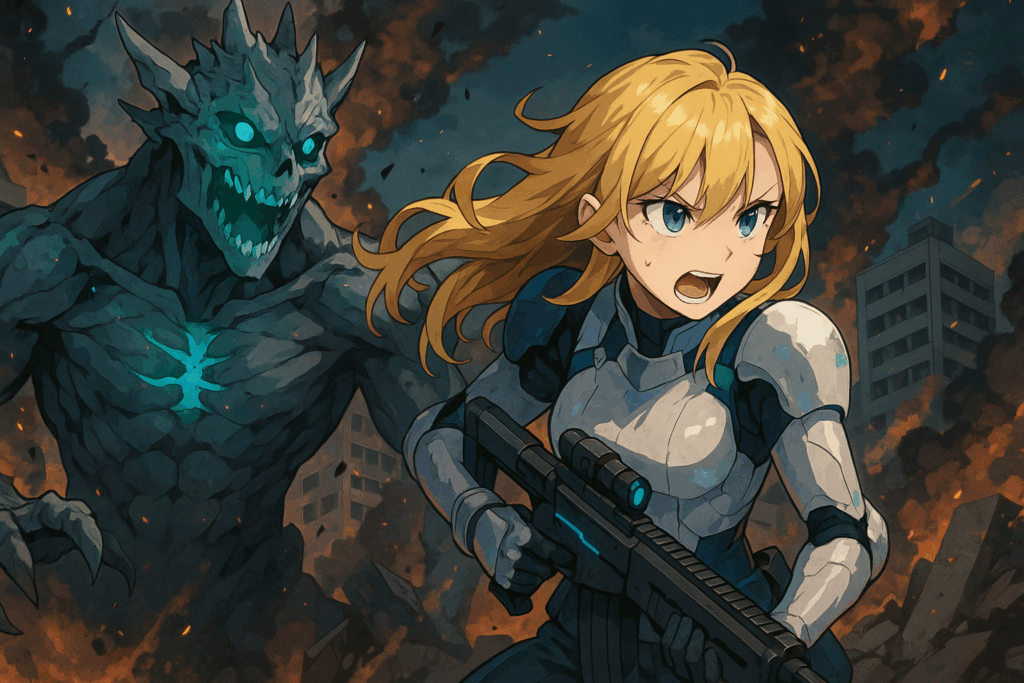

怪獣8号のキコルとエヴァンゲリオンのアスカが似ている

第三に、登場キャラクターである「四ノ宮キコル」が、『エヴァ』に登場するアスカ・ラングレーと類似しているという指摘です。

両者ともにエリート意識が高く、勝気でツンデレな性格を持っており、幼少期に母親を亡くしているという背景設定も重なっています。

特に、原作『怪獣8号』第80話では、キコルが精神攻撃を受けて苦しむ描写があり、これがアスカの精神崩壊のエピソードと酷似しているとの声がSNSや読者の間で話題となりました。

とはいえ、こうした共通点がある一方で、両作品には決定的な違いも存在します。

エヴァンゲリオンが哲学的な問いや登場人物の内面にフォーカスした「精神世界的」な作品であるのに対し、『怪獣8号』はよりアクション性が高く、明確な善悪の構図のもとで「怪獣を倒すヒーロー」としての成長譚が展開されていきます。

舞台設定にも差があり、エヴァは非現実的かつ象徴的な世界観を持つのに対し、怪獣8号はあくまで現代の日本社会をベースにしたリアル寄りの設定が特徴です。

また、戦闘スタイルにも大きな違いがあります。エヴァでは巨大ロボットの操縦におけるシンクロ率や精神状態が戦闘に直結するのに対し、『怪獣8号』ではスーツや武器の性能、訓練による戦闘技術が勝敗を左右する仕組みになっています。

キャラクターの精神的なプレッシャーの描写がある点では共通していますが、その見せ方や演出方法は大きく異なります。

『怪獣8号』がエヴァンゲリオンに一定の影響を受けていることは否定できません。

しかし、それは作品への敬意や愛情を込めた「オマージュ」の範疇であり、単なる模倣やコピーとは明確に一線を画していると言えるでしょう。

創作において、過去の名作から着想を得ること自体は自然なことであり、むしろそれを独自の世界観と物語に落とし込んでいる点に、怪獣8号のオリジナリティがあるのです。

\初回ログインで70%OFFクーポン!/

作品数100万冊以上!

チェンソーマンとの共通点と違い:異能の力を得た主人公

怪獣8号とチェンソーマンの比較では、どちらも「人外の力を持つ主人公」が物語の中心でありながら、そのアプローチが大きく異なります。

チェンソーマンは、デビルマンの流れを汲むダークファンタジーで、主人公デンジが悪魔の力を得て戦います。

非常に過激で暴力的な表現が特徴で、物語も非情な展開が多く、登場人物も含めて世界観が異常で、読者に不快感を与えることもいとわない作風です。

一方の怪獣8号は、明るい作風と人情味あるキャラが多く、読者が安心して応援できるバランスの良い作品です。

チェンソーマンはそのダークな作風から主要なキャラが次々に死亡していきますが、怪獣8号はその明るい作風から、今のところほとんど死亡しているメインキャラはいません。

同じく異能バトルのカテゴリにありながら、その表現や価値観の描き方において大きな違いがあることから、ここでもパクリと断定するのは困難です。

寄生獣との共通点と違い:敵に寄生され強くなる主人公

寄生獣と怪獣8号もまた「寄生による変身」という点で比較されます。

寄生獣では、ミギーというパラサイトが主人公の右手に寄生し、人間とパラサイトの共存というテーマが描かれました。

怪獣8号のカフカも、ある日突然怪獣の力を得ることで、人間としての人生に変化が訪れます。これは一種の寄生と捉えられても仕方ないでしょう。

ただし、寄生獣が主に社会風刺や生命倫理を問う物語だったのに対し、怪獣8号はよりエンタメ性とバトル性を重視しています。

また、寄生獣は単独行動が中心でしたが、怪獣8号ではチーム戦や人間関係の描写が濃く、ヒューマンドラマの要素が強いです。

呪術廻戦との共通点と違い:敵を体に取り込み強くなる主人公

呪術廻戦と怪獣8号は、ともに週刊連載されているバトル漫画であり、異能を持つ主人公と組織的な対抗組織(呪術高専/日本防衛隊)が登場する点で比較されがちです。

呪術廻戦では呪霊という人間の負の感情から生まれる存在が敵となり、ダークな雰囲気と戦闘における緊張感が特徴です。

一方で怪獣8号の怪獣は、もっと「自然災害」や「テロリスト」に近いイメージで描かれています。

また、呪術廻戦では命のやり取りが日常茶飯事であり、仲間の死が描かれることも多いのに対し、怪獣8号では仲間を守るという思想がより強調されています。

両者ともに重厚なバトル設定を持ちながら、目的やキャラの生き方に違いがあるため、作品性の独自性は守られていると言えるでしょう。

\初回ログインで70%OFFクーポン!/

作品数100万冊以上!

怪獣8号のパクリ疑惑は本当か?あらすじや作品の個性から考察

- 怪獣8号のあらすじと見どころ

- 作者が明言する影響元

- スタジオカラーの起用とその影響

- 作品としての独自性と方向性

- パクリではなく“今の王道”を描く手法

怪獣8号のあらすじと見どころ

『怪獣8号』は、松本直也による漫画作品で、少年ジャンプ+にて連載されています。

物語の舞台は、怪獣による被害が日常的に発生している日本。人類は「日本防衛隊」という組織を設け、怪獣の脅威に立ち向かっています。

主人公・日比野カフカは、かつて防衛隊員を夢見ていたものの、現在は怪獣の死骸を処理する民間清掃業者として働いています。

しかし、ある日、謎の生物によって「怪獣」に変身する力を得てしまいます。

この事件をきっかけに、彼は再び防衛隊を目指し、怪獣としての力と人間としての心を抱えながら、複雑な運命に立ち向かうことになります。

この作品の最大の見どころは、「人間と怪獣」という対立構造の中で、カフカが“どちらでもある”という立場にある点です。

彼は人類を守りたいという強い意志を持ちながら、自身が最も忌み嫌われる存在=怪獣となってしまったことに苦悩します。

その葛藤が物語全体に深みを与えています。

また、ストーリーのテンポも魅力のひとつです。

緊迫感のあるバトル、キャラクターたちの成長、仲間との絆がテンポ良く描かれており、読者を飽きさせません。

特に、第3部隊の隊長・亜白ミナや副隊長・保科宗四郎との関係は、物語における重要な軸として機能しており、主人公の内面や行動に強く影響を与えています。

加えて、怪獣ごとに異なる特徴や能力が設定されており、毎回の戦闘に新鮮さと戦略性があります。

さらに、識別怪獣兵器(ナンバーズ)と呼ばれる特殊装備も登場し、武器やスーツに注目したメカニカルな描写もファンを惹きつける要素となっています。

全体として『怪獣8号』は、王道のバトル漫画でありながら、主人公が怪獣という異質な存在であることを軸に据えることで、他作品とは一線を画す独自性を放っています。

熱く、時に切なく、そして確かな希望を描く本作は、幅広い世代に支持されているのも納得できる作品です。

作者が明言する影響元

松本直也先生は、エヴァンゲリオンや怪獣作品のファンであることをインタビューなどでたびたび明言しています。

それは「影響を受けた」と言っているのであり、「模倣した」とは言っていません。

つまり、自らが敬愛する作品に対して敬意を示し、その上で自分の物語を構築しているという姿勢がうかがえます。

パクっている作品に対してわざわざファンであるという人もいないでしょう。

このような背景を知ることで、作品に込められた作者の意図や、オリジナリティへのこだわりをより深く理解することができるのではないでしょうか。

\初回ログインで70%OFFクーポン!/

作品数100万冊以上!

スタジオカラーの起用とその影響

アニメ版の怪獣デザインを担当しているのは、エヴァで知られるスタジオカラーです。

この事実も「エヴァと似ている」と言われる一因ですが、逆に言えば、あえて同じ制作会社に依頼している時点で、隠す意図のない「明確な演出方針」があると考えられます。

クリエイター同士のリスペクトや共有ビジョンがあってこその選択であり、パクリではなく「協力関係」の産物です。

作品としての独自性と方向性

怪獣8号は、日常の延長線上で巨大な脅威と戦うというテーマを基軸にしつつ、主人公が社会人である点や、組織内の人間関係、成長物語といった面で独自の世界観を築いています。

また、テンポのよい展開やコミカルな描写、家族的なつながりの描写など、少年漫画的な王道を維持しながらも、現代の読者に刺さる表現が随所に見られます。

このように、既存の作品にリスペクトを示しながらも、独自性を失わないストーリー構成は、むしろ評価すべき点ではないでしょうか。

パクリではなく“今の王道”を描く手法

『怪獣8号』に対して「パクリではないか?」という意見が出る一方で、近年の少年漫画に共通する“今の王道”を踏襲しているだけだという見方も少なくありません。

むしろ本作は、王道の要素を的確に組み込みつつ、現代的な読者のニーズに応える形で再構成された、新しい時代のスタンダードともいえる作品です。

現在の少年漫画において「王道」とされる要素は、ひと昔前と比較して確実に変化しています。

かつては、強くなりたい主人公がひたすら修行し、明確な悪を倒すという構図が主流でした。

しかし、今の王道はもっと複雑で、多様なテーマを内包しています。

たとえば「呪術廻戦」では死生観や呪いの哲学が、「チェンソーマン」では自由や孤独といった内面的テーマが掘り下げられています。

『怪獣8号』もその流れの中にあります。

本作では、主人公・日比野カフカが「怪獣」という人類の敵に変身できる力を持ちつつも、人間として防衛隊に所属し人々を守ろうとします。

これは、単なる強さを追い求める物語ではなく、“人間の本質とは何か”“正義とは誰が決めるのか”といった問いを含んだ、複層的な物語構造になっています。

また、仲間との絆、成長、葛藤といった普遍的なテーマを押さえつつ、スピード感のある展開や、わかりやすく整理された戦闘システム(識別怪獣兵器=ナンバーズの存在など)が、読者にとって非常に親しみやすく設計されています。

この“読みやすさ”こそが現代の王道の一部であり、多くの作品が「テンポ」「わかりやすさ」「キャラの魅力」に重点を置いています。

さらに言えば、エヴァンゲリオンや進撃の巨人、チェンソーマンなどの名作たちがすでに築いてきた“型”に対して、あえて挑まず、自然に取り込み、自分の物語の一部として消化するというスタイルは、創作において非常にスマートな手法でもあります。

これは“模倣”ではなく“理解と再構築”の姿勢であり、オマージュを超えて一種の文化的継承とも言えるでしょう。

つまり、『怪獣8号』は過去の名作に敬意を払いながらも、今という時代に求められるストーリー展開とキャラクター像を丁寧に描き出しているのです。

それゆえに、似ている部分があっても「パクリ」と断定するのは早計であり、むしろ時代に合った“今の王道”を見事に体現している好例として評価すべき作品だと言えるでしょう。

まとめ|怪獣8号は“似ている”からこそ“新しい”

『怪獣8号』に対して「パクリでは?」という声が出てしまうのは、それだけ多くの人が既存の名作と重ねて見ているという裏返しでもあります。

しかし、本作は過去の影響を単にコピーするのではなく、自らの世界観にうまく取り込み、再構築しています。

作者自身が敬意をもって作品づくりをしていることや、制作陣にかつての名作スタッフを迎えている事実を見れば、むしろ“オマージュの形”として高く評価すべきでしょう。

王道を踏まえながらも、現代の読者に響くよう巧みにアレンジされた『怪獣8号』。

今後の展開次第では、「怪獣8号こそが次の王道だった」と語られる日が来るかもしれません。

- 『怪獣8号』が「エヴァ」や「進撃の巨人」などと似ているとされる理由には、構造的な共通点がある

- 類似点が多く見られる一方で、テーマ・世界観・キャラ描写においては明確な違いがある

- 作者・松本直也氏は影響元を明言しており、模倣ではなくリスペクトに基づく創作姿勢を持つ

- アニメ制作に「エヴァ」関係のスタジオを起用している点も、意図的な演出手法の一環と考えられる

- 怪獣8号は「今の王道」を象徴する作品として、新しいスタンダードを築いている最中である

\初回ログインで70%OFFクーポン!/

作品数100万冊以上!